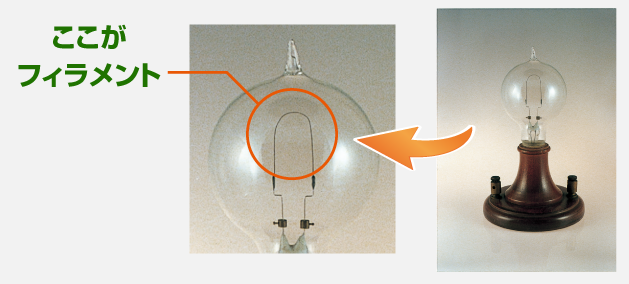

1879年10月21日エジソンが開発した白熱電球を再現したものです。

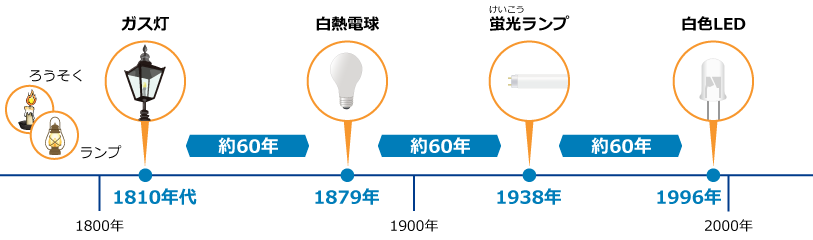

発明王のトーマス・エジソンが、1879年10月21日に実用的な白熱電球を開発してから、火を使ったあかりから電気を使ったあかりに変わり、私たちの生活はとても便利になりました。

エジソンがつくった電球には、京都の八幡産の真竹でつくったフィラメントが使われて、1,200時間以上点灯しました。

出典:「あかりの日」ウェブサイト こどもあかり教室

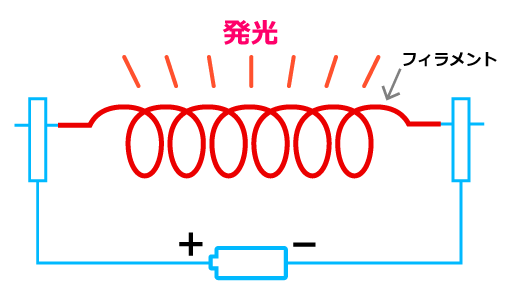

電流を流すとフィラメントが熱くなり、温度が上がるにつれて強い光が出ます。電気エネルギーの大部分が熱になってしまうので、効率は良くありません。

LEDは「発光ダイオード」と呼ばれる半導体です。

半導体というのは、電気を通す「導体」と、電気を通さない「絶縁体」の中間の性質を持っている物質です。

プラスの性質を持つp型と、マイナスの性質を持つn型の2種類の半導体をくっつけて電気を流すと、プラスの電気の粒とマイナスの電気の粒がぶつかって光が出ます。

LEDは白熱電球と違い、半導体に流した電気が直接光に変わるので効率が良く、少ない電気で明るく光ります。

ご注意)ここでは原理を簡単に説明するため、技術的には正確な表現ではないものも含まれています。