例えば、同じように部屋を冷やすエアコンでも、省エネタイプは少ない電気でしっかり冷やすことができます。

省エネ家電は、わたしたちの生活を便利にするだけでなく、二酸化炭素(CO2)を減らし、地球温暖化を防ぐのにも役立っています。

| 1960年代 | 家庭に家電製品が広まりました。 テレビ、冷蔵庫、洗濯機は「三種の神器」とも呼ばれました。 生活が便利になる一方で、電気を使う道具が増え、使われるエネルギーの量も増えました。 |

|---|---|

| 1970年代 | 2度のオイルショックで省エネの必要性が高まりました。 石油の値段が上がり、物価があがるなど生活に大きな影響がでました。 国の取り組み:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」制定(1979)。 日本の省エネの歴史は、ここからはじまりました。 |

| 1980年代 | エアコン 冷蔵庫:インバーター駆動の製品が登場しました。 → エアコンの歴史 →冷蔵庫の歴史 |

| 1990年代 | 世界の動き:気候変動に関する国際連合枠組条約が採択されました(1992)。 → 国際的な取り組みをくわしく 国の取り組み:地球温暖化防止京都会議(COP3)を受けて、省エネ法が改正されました(1998)。 トップランナー制度が盛り込まれました。 トップランナー制度によって家電製品の省エネがどんどん進められるようになりました。 |

| 2000年代 | 冷蔵庫:真空断熱材の採用が進みました。 →冷蔵庫の歴史 テレビ:ブラウン管から液晶などの薄型テレビへの置き換えが進みました。 → テレビの歴史 家電製品全般:待機電力の削減が進みました。 国の取り組み:「省エネラベリング制度」が導入されました(2006)。 → 統一省エネラベル |

| 2010年代 | LED電球 LED照明器具の導入が進みました。 → 照明の歴史 テレビ:明るさセンサー、無信号電源オフ、無操作電源オフなど省エネ機能の導入が進みました。 → テレビの歴史 エアコン:AIやセンサーを使った制御の導入が進みました。 → エアコンの歴史 |

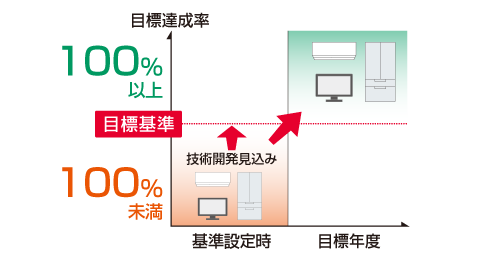

トップランナー方式のイメージ図

家電製品の中で一番省エネなものを目標にして、他の製品もそれに追いつこうとする制度です。この制度のおかげで、家電製品はどんどん省エネになっていきました。

最新の家電製品の省エネ性能をチェックできるラベル。 冷蔵庫、照明器具、テレビ、エアコン、 温水洗浄便座、温水機器については「統一省エネラベル」という省エネ性能がひと目でわかるラベル表示がされています。電気屋さんでチェックしてみましょう。